本記事は一部アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

本記事は【広告】を含みます。

相続トラブル経験者に調査│141名の実話を事例ごとに解説・何をもめる?誰ともめる?亡くなった人にやっておいてほしかったことは?

2025年、大相続時代に突入した日本。それでも「相続でもめるほど財産はないから関係ない」と考える方が多いのではないでしょうか。

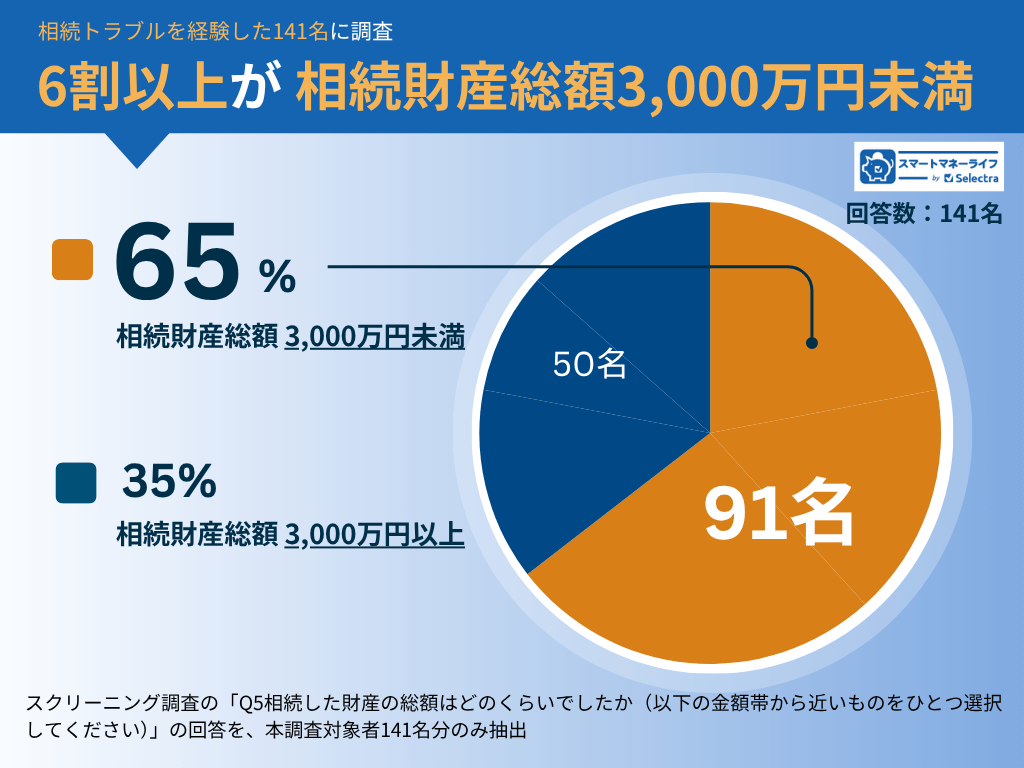

スマートマネーライフ編集部は、相続トラブルを経験した141名に調査を実施。なんと6割以上は、相続税がかかる心配の少ない家庭(相続財産総額3,000万円未満)でもめていることがわかりました。もはや他人事ではありません。

本記事では、141名の相続トラブル実話を事例別に解説します。家族で相続について話すきっかけとしてお役立てください。

「相続トラブルを経験した141名」に調査 |

|

| この記事の監修者:吉野 裕一 保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、二種証券外務員、2級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー、終活ガイド上級資格・信託コンシェルジュ 続きを見る |

\ 生命保険の活用で相続トラブル回避 /

ほけんの窓口で相続対策

無料相談予約へ

目次

生命保険を活用した相続対策の相談なら

ほけんの窓口がおすすめ

✔ 全国650店舗以上、知名度No.1

✔ 年間相談件数97万件

✔ 相談は何度でも無料

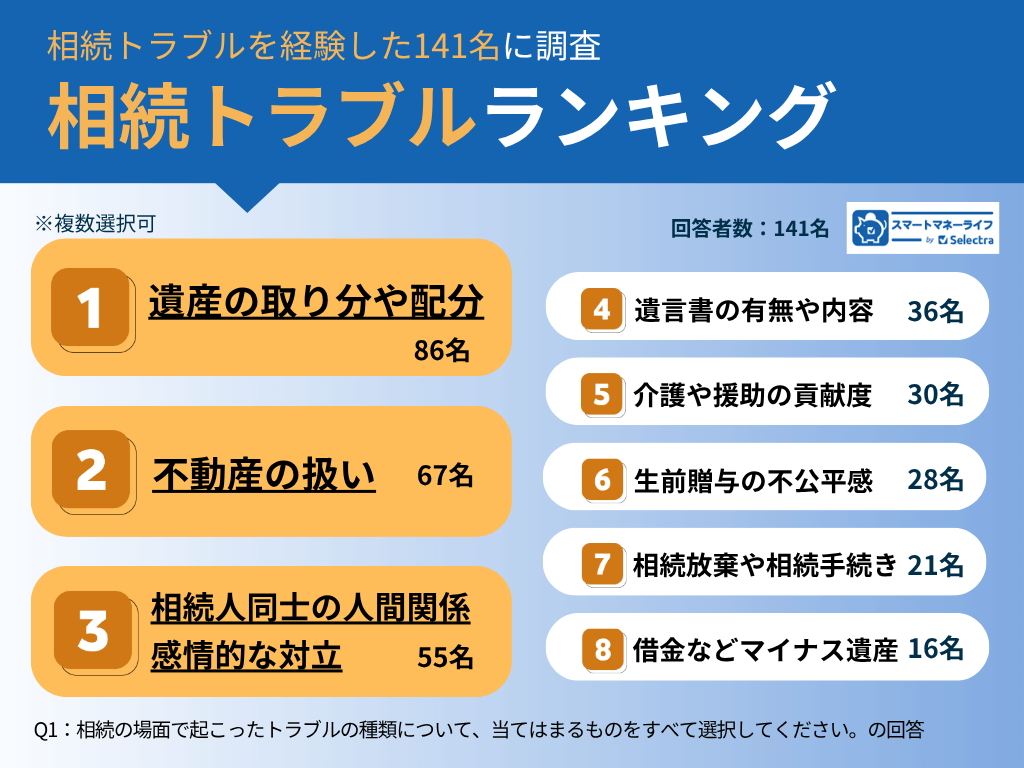

相続トラブルランキング:相続トラブル経験者141名がもめたことは?

相続トラブルを経験した141名に、もめた相続トラブルの内容を選んでもらいました(複数回答可)。相続トラブル内容として多い順に並べたのが以下のランキングです。

相続トラブル内容のTOP3は「遺産の取り分や配分」(86名)、「不動産(土地・家)の扱い」(67名)、「相続人同士の人間関係・感情的な対立」(55名)でした。

注目すべきことは、本設問において、ひとつのトラブル内容を選択した回答者が少なく、複数のトラブル内容を選ぶ回答者が圧倒的多数であったことです。

つまり、相続トラブルは、遺産分割や不動産相続、遺言書の有無など、実務的な内容でもめることから始まり、それらが絡み合って感情的な対立に発展するケースが多いと言えます。

6割以上が相続財産総額3,000万円未満

今回の相続トラブル経験者の相続財産総額を調査したところ、141名中91名(65%)が「相続財産総額3,000万円未満」と回答しました。

相続トラブル経験者141名の相続財産総額の内訳

| 相続財産の総額 | 回答人数 |

|---|---|

| 500万円未満 | 31名 |

| 500万円〜1,000万円未満 | 23名 |

| 1,000万円〜3,000万円未満 | 37名 |

| 3,000万円〜5,000万円未満 | 19名 |

| 5,000万円〜1億円未満 | 12名 |

| 1億円以上 | 19名 |

| 監修者コメント | |

|---|---|

【監修】 FP吉野裕一さん | 相続トラブルと聞くと「うちは相続でもめるほど財産がないから大丈夫」と他人事のように感じる方も多いでしょう。 一般的に、相続財産が多い方は、相続対策をすでに行っています。相続トラブルでもめることが多いのは、相続財産が基礎控除の範囲内でおさまるケース、つまり相続税がかかる心配の少ないご家庭 なのです。 |

相続税には非課税枠がある

- 相続する人達の負担を減らして生活を守るための制度のひとつで「基礎控除」「非課税枠」などがある。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 - たとえば法定相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円。相続財産がこのラインを超えなければ相続税はかからない

\生命保険の非課税枠で相続対策/

ほけんの窓口

公式サイトから無料相談予約

アンケートの概要・設問内容

| アンケート概要 | |

|---|---|

| 対象 | 相続トラブルを経験したことがある男女141名 |

| 期間 | ■スクリーニング調査:2025年7月28日(月) ■本調査:2025年7月30日(水) |

| 人数 | ■スクリーニング調査:5,000名(男性:4,113、女性:887) ■本調査:141名(男性:121、女性:20) |

| 方法 | インターネット調査 |

| 機関 | アイブリッジ株式会社 |

アンケートの設問内容はこちら

| 設問内容 | ■スクリーニング調査(男女5,000名) Q1:あなた、またはあなたの配偶者※は、親族(両親や祖父母など)から、土地・建物・預貯金などを相続した経験がありますか。相続の経験がある場合、家族間・親族間でトラブルや揉めごとはありましたか Q2:相続の場面で、どのようなトラブル・揉めごとがありましたか。「何について」「誰と」揉めたのかを、できるだけ詳しく教えてください(記述) Q3:相続の場面で、トラブルや揉めごとがなかった理由として考えられることは何ですか。できるだけ詳しく教えてください(記述) Q4:何を相続しましたか(複数選択可) Q5:相続した財産の総額はどのくらいでしたか(以下の金額帯から近いものをひとつ選択してください) ■本調査(相続経験あり、相続トラブルを経験したことがある男女141名) Q1:相続の場面で起こったトラブルの種類について、当てはまるものをすべて選択してください Q2:上記の相続トラブルについて、できるだけ詳しく教えてください Q3:被相続人(亡くなった方)は、生前対策・相続対策として何か準備されていましたか。当てはまるものをすべて選択してください Q4:被相続人(亡くなった方)が生前に相続対策をしていたにもかかわらず、なぜトラブルが起こってしまったと思いますか。当てはまると思うものをすべて選択してください Q5:一方で、被相続人(亡くなった方)が生前に相続対策をしていてくれたことで、良かったと思うことはありますか Q6:被相続人(亡くなった方)が生前に生命保険を活用して相続対策をしていたことで、良かったこと、良くなかったことはありますか。当てはまるものをすべて選択してください Q7:最後の質問です。相続トラブルを経験して、以下について感じることを教えてください (1)自分やっておけば良かった、被相続人(亡くなった方)にやっておいてほしかったと感じる後悔 (2)将来、自分が備えよう、気を付けようと思うこと |

\ 生命保険の活用で相続トラブル回避 /

ほけんの窓口で相続対策

無料相談予約へ

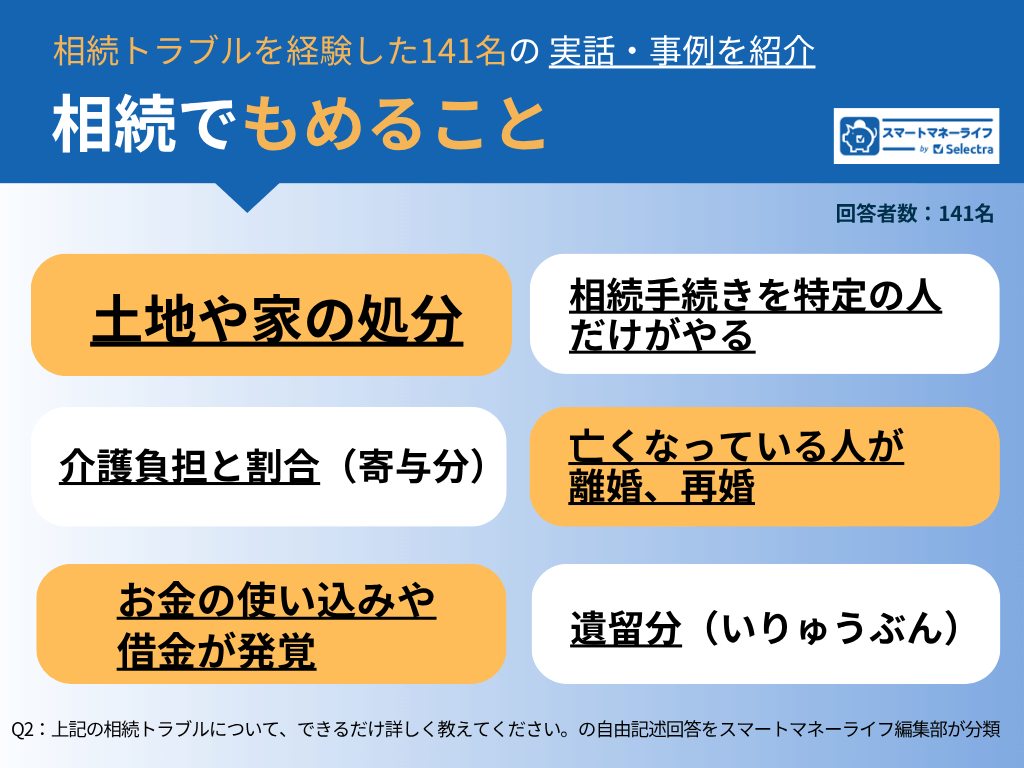

相続トラブル経験者141名の実話を事例別に解説:何をもめる?

スマートマネーライフ編集部は、141名が自由記述で回答してくれた相続トラブルの内容をさらに分析し「どのようなことでもめているのか」を以下6つに分類しました。リアルな声のまま事例別に解説します。

相続トラブル経験者141名の実話を事例別に解説:もめること

相続でもめること①土地や家の処分

相続トラブル経験者の141名のうち66名(46.8%)が「不動産(土地・家)の扱い」をもめる原因として挙げています。相続トラブルランキングでも2位に挙がっている通り、相続トラブルでもめることの代表例と言えます。

なぜかと言うと、不動産は、現金のように分けることができないからです。相続人の間で「売るか、残すか」「誰が住むか」「賃貸に出すか」」など意見が分かれやすく、処分方法をめぐって対立に発展しやすいのです。

相続人全員の同意が得られず手続きが滞る

土地の処分に関して、相続人全員の同意が必要となり、時間がかかる 62歳・男性・岐阜県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

相続人の一人が売るのを反対した。後は相続人の変更手続きがかなり遅くなった。 55歳・男性・兵庫県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

不動産を分からないので現金化するか土地のまま相続するか意見が割れた 45歳・男性・北海道・相続財産総額1億円以上 |

不動産の名義変更や売却には、基本的に相続人全員の同意が必要です。1人でも「納得できない」と反対すれば手続きが進まず、話し合いが膠着してしまいます。「法的な権利」と「感情的な対立」が絡み合い、時間と労力を奪ってしまう相続トラブルの典型的な事例です。

相続人全員が同意してもすぐに処分できるとは限らない

自宅をマンション化する計画が間に合わず、多額の相続税が発生。兄弟が土地を売って金銭にして分けることを要求。 生前に兄弟に長期に金銭を渡していたが、無かったことにされた。 50歳・女性・東京都・相続財産総額1億円以上 |

土地や建物に関して、だれも必要としないため、仕方なく子供達で分割したが、税金等の費用が掛かってしまうこと。 52歳・男性・和歌山県・相続財産総額500万円未満 |

また、不動産の相続で「売って現金化しよう」と全員が合意できたとしても、必ずしもスムーズに売れるとは限りません。売却までの間に、相続税・固定資産税・修繕費などの出費が先行してしまうこともトラブルの元になります。

田舎の広大な土地は、売れない不動産になりやすい

実家と墓と現金が500万円と田舎の田んぼ・畑・山などの相続にあたり、自分ではなく弟が跡継ぎとして指名されていたが、兄が相続にあたり現金を要求した。 田んぼや畑・山は売却するにも、いつ売れるか分からないし売れるまでは固定資産税を払わないといけない。墓も大掛かりな修理が必要なので修繕費が150万円以上かかる。実家の修繕費もかかる。 それらを考慮して私は何ももらわないと言うが、兄が要求する。墓の掃除でさえやらない兄が要求したことでトラブルになった 55歳・男性・鹿児島県・相続財産総額500万円未満 |

| 【監修者が解説】 現金よりも不動産が多い場合、もめる原因になりやすいこと | |

|---|---|

【監修】 FP吉野裕一さん |

|

(FP吉野さん)

- 相続対策のポイント

相続税だけではなく、代償分割できるように現金を準備しておくことが大切です。たとえば「不動産を相続する相続人」を生命保険の受取人に指定することで、代償分割で現金を支払わなければならない時の資金を確保できます。 - 注意点

被相続人の生前に、相続人・被相続人と納得できるように話し合っておくことが大切です。この仕組みを知らなければ「不動産を相続する相続人」に生命保険金まで相続されてしまうと勘違いをされて、財産分与の際に揉める可能性があります。 - 相続対策トラブルを回避できた事例

現金よりも不動産の価値が高いご家庭の事例です。

相続人Aが1人で不動産を相続することになっていて、相続人Bには現金を渡す必要がありました。そこで被相続人が生前に、相続人Aを死亡保険金受取人とした生命保険を活用。代償分割用の資金を確保しておきました。

被相続人の死後、相続人Aは代償分割用の資金確保で慌てることがなく、相続人Bも代償分割によって受け取る現金が増えたことで、円満に相続することができました。

代償分割(だいしょうぶんかつ)とは?

- 特定の相続人が不動産を多く相続する代わりに、他の相続人に現金で補填する(代償金を支払う) こと。

- 相続財産の大半を不動産が占める場合に、不動産を1人の相続人が相続すると、他の相続人には分ける財産が残らないという問題が発生する。そのため、不動産を相続する人が、他の相続人に「代償金」として現金を支払う。

- しかし不動産を相続する人が、自分の資産から用意しなければならないことが負担になり、争いの原因になりやすい。そのため、代償分割用の資金を事前に準備しておくことが重要と言われる。

\ 生命保険で代償分割の準備 /

ほけんの窓口

公式サイト来店予約へ

相続でもめること②生前の介護負担と遺産取り分の割合(寄与分)

相続トラブル経験者141名中30名が、トラブルの原因として「介護や援助の貢献度」を挙げました。

相続人のなかに「自分が親の介護を担ってきたのに、それが報われない」と感じる人がいると、相続トラブルに発展します。このような相続トラブルの種類は「寄与分」と言います。

寄与分とは?

- 被相続人(亡くなった人)の財産形成や維持に対して、通常期待される以上の特別な貢献(介護や家業の手伝いなど)をしたと認められる場合、その分を法定相続分に上乗せできる制度のこと。

- ただし、家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあり、認められるには証拠や具体的な事情が求められる。しかし「金額で評価しづらい」「証明が難しい」こともあるため、本人は貢献したと思っていても法的に評価されないケースもある。

「法定相続分で遺産を公平に分けたい人」と「自分の介護や援助の貢献を金銭で評価してほしい人」との意見がぶつかり、感情的な対立に発展することが少なくありません。

自分が両親の介護を全て担当したにもかかわらず、残された現金を分けるときに、自分よりも高額な現金を要求してきた。その後関わりたくなかったので、彼らの言うとおりに現金を分配し、縁を切った。 66歳・男性・富山県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

生前の介護の量と財産の割合が気に食わない 49歳・男性・大阪府・相続財産総額500万円未満 |

親の面倒を見ていた兄が独り占め 60歳・男性・愛知県・相続財産総額500万円未満 |

姉と実家の相続を巡って対立しました。姉は介護の貢献を理由に家と預金の多くを主張、私は法定相続通りを希望。話し合いは感情的にこじれ、家庭裁判所の調停に。実家は共有名義のまま放置され、姉とは絶縁状態となりました。 48歳・男性・東京都・相続財産総額1億円以上 |

\ 生命保険ならお金に宛名を付けられる /

ほけんの窓口

公式サイトから無料相談予約

相続でもめること③お金の使い込みや借金の発覚

相続トラブル経験者141名への調査では「被相続人が亡くなった後に、親族のお金の使い込みや借金が判明するケース 」も挙げられました。

生前の不透明な金銭の取扱い、家族や親族間での金銭管理をあいまいにしておくと、怒りや不信感を引き起こし、相続トラブルの火種となります。

妻が弟と揉めた 通帳預かっていた弟嫁の使い込み それでも弟夫婦は現金を貰おうとしている 現在進行形 66歳・男性・福岡県・相続財産総額3,000万円〜5,000万円未満 |

借り入れが死亡後分かった 69歳・男性・宮城県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

家族や親族間で金銭管理を曖昧にしたまま放置せず、生前から金銭の流れを可視化しておくことが、遺族の混乱と対立を防ぐ鍵になります。

\ 相続対策は何から?プロに相談 /

ほけんの窓口

公式サイトから無料相談予約

相続でもめること④手続きを特定の人だけがやる

相続手続きは、本来「相続人全員の合意」が原則です。しかし、一部の相続人が手続きを独占したり、情報を開示しないことで、他の相続人の不信感を招くケースも見られました。

きょうだいで揉めた。 皆で均等に相続するという話し合いだったが、最終的には均等ではない内容になっていた。相続を代表で取り仕切っていたものが うまくごまかした感じ。 相続が終わった途端それまでの態度も豹変し現在はほぼ交流はない。 55歳・男性・東京都・相続財産総額1億円以上 |

親族の相続手続きの際に相続対象者が3名いるにもかかわらず、そのうちの一人が全ての作業を抱え込み、遺産の合計金額がどの程度あるのかといった情報を一切開示せず。ある日突然アポイントなしで一部を現金を直接手渡ししに訪ねてきたが、手続きの進め方に対する疑問と不信感が拭えず、現在は絶縁状態。 51歳・男性・埼玉県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

相続でもめること⑤亡くなった人が再婚していた

相続トラブル経験者141名の調査では、被相続人(亡くなった人)が再婚していたことで相続人同士の血縁関係が複雑になりもめているケースが複数ありました。

前妻・後妻の子や、連れ子などの利害関係が絡むことで、法的な取り決め以上に「感情の対立」が深まる傾向が見られます。

父の遺産相続で、後妻と最初の妻との子である姉がトラブルになりました。後妻は姉に遺産相続させずに、父の子でない自分の連れ子に姉の分を相続させようとしましたが、調停で否定され、5年ほどゴネましたが、結局法律通りの分配に決まりました。私は2番目の妻の子です。 65歳・男性・徳島県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

異母兄弟の為、取り分に不公平感があった。分割協議書が偽造されていた。 73歳・女性・奈良県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

父親が他界した際、母親が当然のように遺産相続について何も分けようとせず、お母さんが死んでから兄弟で分けなさいと、一切の話し合いを拒否。 その割に、父親名義の家の名義は、名義変更が面倒だったからか、変更の手続きもせず、住み続けている。母親が死ぬ頃には父親の遺産は全て母親に消費され、面倒な家の名義変更という負の遺産だけが残されることになる。 55歳・女性・山口県・相続財産総額1億円以上 |

再婚家庭の場合「遺言書」などによる明確な意思表示が重要です。加えて、事前に家族間での話し合いや手続きの準備をしておかないと、想像以上にトラブルが長期化します。

\ 生命保険ならお金に宛名を付けられる /

ほけんの窓口

公式サイトから無料相談予約

相続でもめること⑥遺留分(いりゅうぶん)の請求

相続トラブル経験者141名の調査では、遺留分(いりゅうぶん)の請求がもめる原因になっていることもわかりました。

遺留分(いりゅうぶん)とは?

- 民法で認められている「最低限の相続権」のこと。

- たとえば、親が「遺産はすべて長男に」と遺言を残していたとしても、他の相続人が遺産を一切受け取れないと生活に困る可能性がある。このような不公平を防ぐため、配偶者や子どもなどには、一定割合の相続分(=遺留分)が保証されている。

本来自己主張しない人間から遺留分申し立てがあった 71歳・男性・北海道・相続財産総額1億円以上 |

普段あまり接点がなかった叔母が葬儀になって出てきて、自分の財産の遺留分を訴えてきたこと 34歳・女性・岡山県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

相続においては、普段主張が少ない人や疎遠だった人が、遺留分を請求するケースがあります。一見穏やかな関係だった親族間でも「もらえない」状況になったとたんに遺留分の請求に転じることがあります。

もちろん遺留分請求は、法律で認められている正当な権利ですが、感情的には「信じていたのに裏切られた」と感じて、兄弟間や親戚間の溝を深めてしまう原因になるようです。

生命保険を活用した相続対策の相談なら

ほけんの窓口がおすすめ

✔ 全国650店舗以上、知名度No.1

✔ 年間相談件数97万件

✔ 相談は何度でも無料

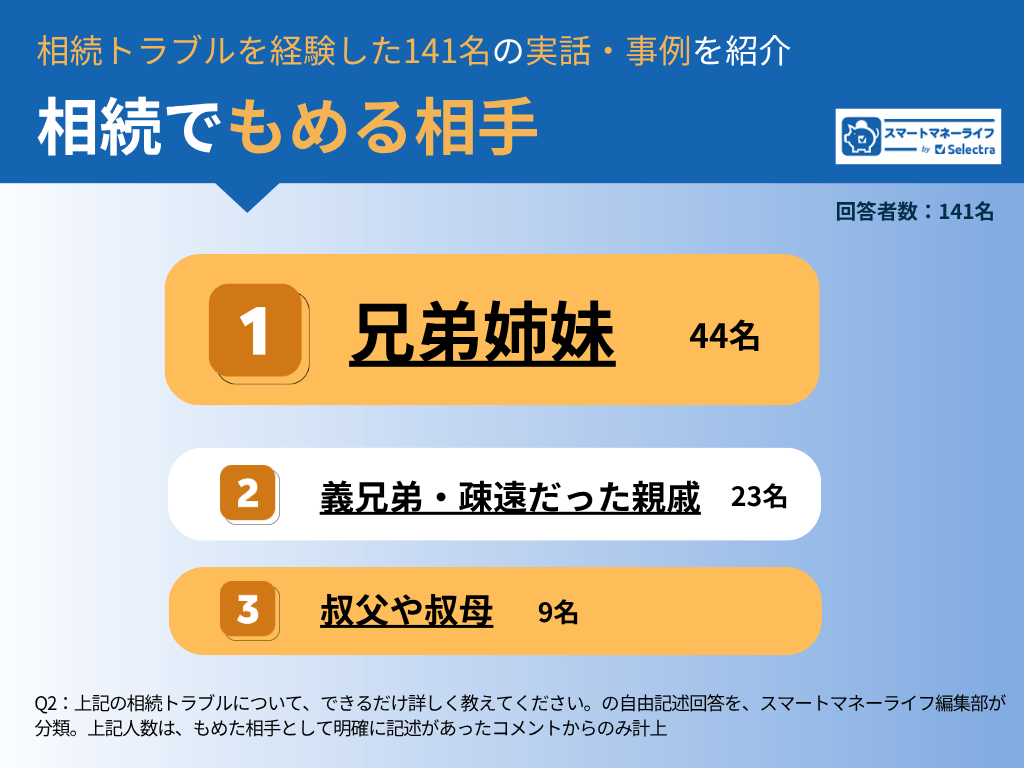

相続トラブル経験者141名の事例紹介:誰ともめる?

次に、相続トラブル経験者141名が自由記述で回答してくれた相続トラブル内容を分析し「誰ともめているのか」を分類しました。

相続トラブル経験者141名の実話を事例別に解説:もめる相手

相続でもめる相手①兄弟姉妹

相続トラブル経験者141名のうち、相続トラブルでもめる相手として最も多かったのが、実の兄弟姉妹でした。141名中44名が、もめた相手として「兄弟姉妹」と明確に記述、12名は明記はないが文脈的に兄弟ともめたと推測できる内容でした。

遺産の取り分をめぐって

兄弟と大喧嘩。大して資産もないのに(笑) 57歳男性・埼玉県・相続財産500万円未満 |

遺産相続の際妹が一方的に父から口頭で配分を多めにと言っていたと主張したり相続不動産も固定資産税の支払いを拒否したり多いにもめ最終的には現在絶縁状態です 65歳・男性・大阪府・相続財産総額3,000万円〜5,000万円未満 |

葬儀費用の扱いをめぐって険悪に

兄弟ともめました、遺産の配分で揉めました。葬儀などの諸経費を引いてから分配しようとする自分たちと、諸経費は知らない死んだ日のすべての資産を分配する兄弟たち。険悪になっておしまい。 43歳・男性・岐阜県・相続財産総額5,000万円〜1億円未満 |

亡くなった人の葬儀費用の扱いはどうなる?

- 原則、被相続人が亡くなった時点で本人の口座にあるお金が相続財産になるので、そこから勝手に引き出すのはNG。

- しかし葬儀関連費用は、被相続人の死亡によって必要となる支出なので、遺族間の話し合いで決めた上で相続財産から支払うのが一般的。

- 相続人が銀行に申請すれば「遺産分割前の相続預金払い戻し制度」を利用して、一部の預金を引き出すことも可能。

3姉妹のうち2人が介護を理由に遺産の独占を主張、弁護士介入で3等分するも絶縁

妻の父親が亡くなってその不動産や遺産の分配で揉めました。母もすでに死亡していたので妻の2人の姉妹と揉めました。遺言書は見つからず、2人の姉妹は父親の世話をしていたので2人で遺産を相続すると主張しました。妻も相続できるように主張しました。最初は実務的な話し合いでしたが、遺産の分け方で合意が得られずに時間が過ぎて3人は感情的な対立に発展しました。向こうの2人の姉妹は2人だけで相続すると言いました。結局話し合いが終わらず、決まらないので弁護士に入ってもらって3人で遺産を3等分することになりました。その後2人の姉妹と妻は絶縁状態になりました。弁護士が入るまで壮絶な姉妹の口喧嘩があったからです。 52歳・男性・大阪府・相続財産総額3,000万円〜5,000万円未満 |

兄弟がもともと仲が悪かったケースも

昔からの関係性が尾を引き、相続手続きの難航、関係のさらなる悪化につながることもあります。

仲の悪い兄との遺産分割の相続額でこじれました。亡くなったうちの親は、遺産を全て私に遺す意思を表明していたからです。 47歳・男性・大阪府・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

元々そりのあわない兄弟なので全て収拾つかず 56歳・男性・愛知県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

書類への記入、捺印が必要にもかかわらず、兄との連絡がとれなくて困った。面倒事を避ける兄は故意に連絡を断ってくる。 50歳・男性・岩手県・相続財産総額500万円未満 |

| 【監修者が解説】 兄弟姉妹が多いともめやすい | |

|---|---|

【監修】 FP吉野裕一さん | 相続では、兄弟が多いともめやすくなります。相続が起こる前までは仲が良かったとしても、兄弟がそれぞれ家族を持っていると、兄弟以外の意見も入ってくることで、自分の方に少しでも財産分与を多くしたいという思いが出てくる可能性が高いです。 |

\ 生命保険ならお金に宛名を付けられる /

ほけんの窓口

公式サイトから無料相談予約

相続でもめる相手②義兄弟や疎遠だった親戚

相続トラブル経験者141名のうち23名が「義兄弟や疎遠だった親戚」をトラブルでもめた相手として具体的に記述していました。

相続トラブルでもめる相手は、兄弟姉妹だけではありません。義兄弟や、長らく関係が希薄だった親族が突然、相続の場面に現れ、思わぬ主張をして対立を生むことがあるという事例です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)に第三者が絡み、想定外の展開に

祖母が亡くなった時、父がすでに亡くなっていたので、私を含む子供3人が相続人になり、父の兄との相続分割になるはずだったが、義兄の別れた妻が祖母の遺言書があると相続人に名乗り出てきて、裁判争いになった。結果、その元妻にも相続が認められて相続を払うことになった。 42歳・男性・神奈川県・相続財産総額500万円未満 |

代襲相続によって孫が相続人になる場面で、亡くなった父の兄(伯父)の元妻が「祖母の遺言書がある」として相続に加わるという、予想外のケースです。

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは?

- 本来相続人となるはずの人が、相続開始前に亡くなっていた場合、その子どもの子どもが代わって相続する制度 のこと。

- 上記のケースは、祖母が亡くなったとき、祖母の子(=父)がすでに亡くなっていたので、孫達3人が代襲相続人となる。

母親の兄弟の争いに義姉が介入、怪しい遺言書が有効とされ不利に

母親の兄弟の争いに義姉が加わり遺言書の有効性など有りました。結局怪しい遺言書を盾に取られほとんど取られてしまったようです。 53歳・男性・山梨県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

疎遠だった親族が突然現れる

介護も何もせず県外にいた親族が、遺産相続で自分の意見ばかり主張してきた 42歳・女性・熊本県・相続財産総額500万円未満 |

葬儀で久々に現れた叔母が遺留分を請求

普段あまり接点がなかった叔母が葬儀になって出てきて、自分の財産の遺留分を訴えてきたこと 34歳・女性・岡山県・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

法定相続人ではなくとも、一定の条件で「遺留分」の請求が可能なケースもあります。遺留分については、前述の通りですが、生前ほとんど接点がなかった人が主張して来ることが多いと言われます。

\ 生命保険で相続トラブル回避 /

ほけんの窓口

公式サイトから無料相談予約

相続でもめる相手③親の兄弟(叔父や叔母)

相続トラブルは、親の兄弟である「叔父」や「叔母」との間に発生することもあります。今回の相続トラブル経験者141名の調査でも、遺産の分配や相続放棄をめぐって叔父・叔母と対立した事例がありました。納税や実家の維持といった名目で一方的に相続手続きを進められると、不信感や不満が生まれます。

相続税の納税期限を理由に強引に進める叔父に不信感

叔父と相続の税金金額の差分や株式、土地の分配で対立した。 叔父は、期限が迫っていることを言い訳に強引に進めてきた。 分割後は、まったくあっていない。 47歳・男性・神奈川県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

相続放棄を促された

おばがすべて相続するため相続放棄を暗に勧めてきた 46歳・女性・愛知県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

相続放棄とは?

- 遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切受け取らないと家庭裁判所に申し立てる手続きのこと。

- 放棄すれば最初から相続人でなかったことになる。一度放棄すると取り消しはできず、他の相続人がその分多く相続するため、不利になる可能性がある。一方で、借金が多い場合や特定の相続人に遺産を集中させたい時や、争いを避けたい時、自分に十分な資産があると時などに有効な選択肢にもなる。

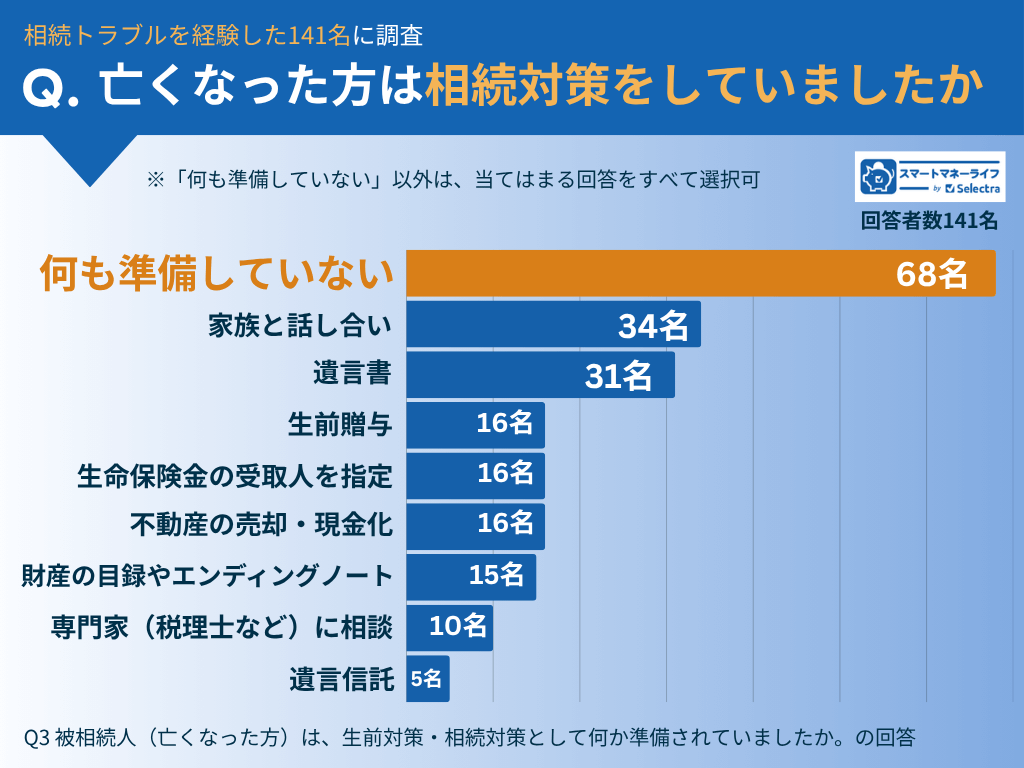

相続トラブル経験者141名に聞いた「亡くなった人は相続対策を行っていましたか」

ここまで、相続トラブルを経験した141名の実例を紹介してきました。では、このようなトラブルは、なぜ起きてしまったのでしょうか。

2人に1人は「何も準備していなかった」

スマートマネーライフ編集部は、その背景を探るために「被相続人(亡くなった人)は、生前に相続対策として何か準備をしていたか」という問いを設けました。その結果「何も準備していなかった」と答えた人が、141名中68名 いました。

これは全体の48%にものぼり、相続トラブル経験者の約2人に1人が「被相続人(亡くなった人)は相続対策・生前対策を何も行っていなかった」と回答したことになります。

つまり、相続トラブルの多くが「準備不足」に起因している可能性が高いことがわかります。遺された家族が、遺産の分け方や手続きをめぐって、もめる原因になりやすい状況であったと言えます。

一方で、相続対策や生前対策を行っていたケースとして多かった回答は「家族との話し合い」(34名)や「遺言書の作成」(31名)でした。そのほかに「生前贈与」「生命保険の受取人指定」「不動産の売却・現金化」(いずれも16名)、「財産の目録やエンディングノートの作成」(15名)といった取り組みも見られました。

生命保険を活用した相続対策の相談なら

ほけんの窓口がおすすめ

✔ 全国650店舗以上、知名度No.1

✔ 年間相談件数97万件

✔ 相談は何度でも無料

相続対策をしていても、もめるケースは多い

では、被相続人(亡くなった人)が相続対策・生前対策を行っていたにも関わらず、相続トラブルでもめるケースがあるのはなぜ でしょうか。

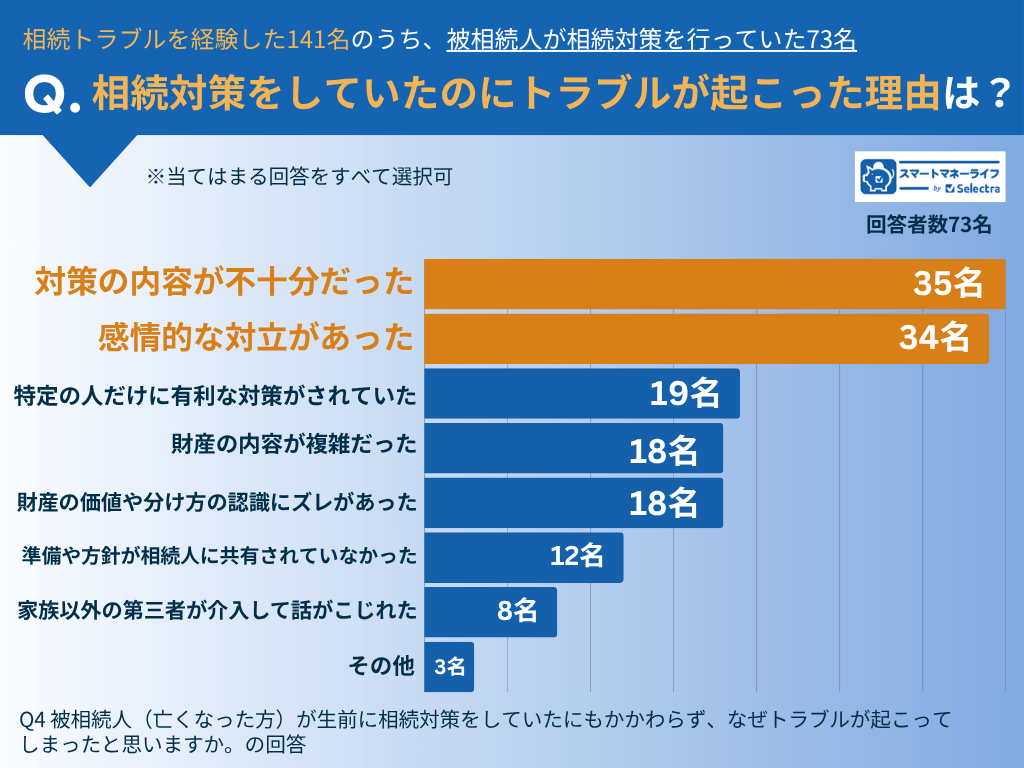

相続トラブル経験者141名のうち「被相続人(亡くなった人)が何も準備していなかった」と回答した68名を除いた73名に尋ねたところ、最も多かったのが「対策の内容が不十分だった」(35名)、次いで「感情的な対立・わだかまりがあった(兄弟姉妹の不仲・昔からの確執など)」(34名)という回答でした。

さらに、

●特定の人だけに有利な対策がされていた(19名)

●財産が複雑だった(8名)

●相続人に方針や内容が共有されていなかった(18名)

といった回答が上位に入りました。

被相続人(亡くなった人)が相続の準備をしているつもりでも、実際には不完全であることも多いと推測できます。

相続トラブル経験者のコメントからも、遺言書が公正証書(法的効力がある)でなかったり、内容があいまいだとトラブルになりやすいことがわかります。

遺言状の有効性について親族ともめた。結局有効とされた。 37歳・男性・京都府・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

また「父の遺言」と「父の死後に作られた母の遺言」の内容が異なり、兄弟でもめたという事例もありました。

長男が50、妹二人が25づつ、が父親が亡くなる前の遺言でしたが、母が亡くなった時の遺言が三分の一づつでしたのでもめました 75歳・男性・大阪府・相続財産総額1億円以上 |

さらに、形式的には相続人同士で合意が取れていたようでも、後になってトラブルになることもあるようです。

被相続人の願い通り私1人に相続の手続きしたのに、数年後になり姉妹からクレーム 64歳・女性・福岡県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

このように、たとえ相続対策で準備をしていたとしても、相続トラブルでもめる可能性は十分にある ということが、今回の調査から読み取ることができます。

大切なのは、形式的な書類の準備だけではなく、相続人とのコミュニケーション(説明して合意を得ておく・心理的な配慮も行う)を含めた、より法的効力のある相続対策(「遺言書(公正証書)」や「生命保険」「生前贈与」「不動産整理」など)と言えます。

| 【監修者が解説】 相続対策をしてもトラブルになった事例 | |

|---|---|

【監修】 FP吉野裕一さん | 暦年贈与を活用した長男への生前贈与を行っていたものの、贈与開始の翌年に父親が急逝。生前贈与の事実を知らなかった次男が不信感 を抱いて相続手続きに協力せず、家族間の交流がなくなったケースがあります。 相続の準備は早期に行うことが重要ですが、大切なのは「親族全体が納得できる形」で進めることです。遺言書や生命保険で受取人を明確にしてトラブルを防ぐ工夫が必要です。 |

生命保険を活用した相続対策の相談なら

ほけんの窓口がおすすめ

✔ 全国650店舗以上、知名度No.1

✔ 年間相談件数97万件

✔ 相談は何度でも無料

相続トラブル経験者141名に聞いた「亡くなった人にやっておいてほしかったこと」

最後に、相続トラブルを経験した141名に「相続の経験を経て、被相続人(亡くなった人)にやっておいてほしかったこと」を自由記述してもらいました。以下は、内容ごとに分類し、多い順にランキング形式で並べたものです。

亡くなった人にやっておいてほしかったこと

| 順位 | やっておいてほしかったこと | 人数 |

|---|---|---|

| 1位 | 遺言書の作成 | 57名 |

| 2位 | 話し合い・家族間コミュニケーション | 21名 |

| 3位 | 財産・資産の整理(明確化・見える化) | 13名 |

| 4位 | 土地・不動産の整理・処分 | 8名 |

| 5位 | 生前贈与・分割準備 | 3名 |

| 6位 | 専門家への依頼・信託などの制度利用 | 4名 |

| 7位 | 終活・エンディングノート | 4名 |

※無効回答(特になし、空欄)22名とその他8名を除く

遺言書の作成(57名)

最も多かったのは「遺言書をきちんと残してほしかった」という声で、全体の4割以上(相続トラブル経験者141名中57名)にのぼりました。遺言書がなくてトラブルになったケースだけではなく、あった場合でも自筆遺言で内容が曖昧だったり、法的効力がなかったことが、もめる原因になったことがわかります。

公正証書遺言の作成 46歳・女性・愛知県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

遺言ですべて決めて確認しておくこと 52歳・男性・長崎県・相続財産総額1億円以上 |

話し合い・家族間コミュニケーション(21名)

次に多かったのが「生前にもっと話し合っておいてほしかった」という声で、21名いました。被相続人が遺言など相続の準備をして「伝えたつもり」でも、相続人全員がその内容に納得していなかったり、認識にズレがあったり、不仲を解消できていないと、トラブルに発展する可能性が大いにあることがわかりました。

亡くなる前にしっかり本人に確認しとけば良かった 45歳・男性・滋賀県・相続財産総額500万円未満 |

事前に教えて欲しかった 53歳・男性・大阪府・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

兄との不仲を解消しておくべきでした。 47歳・男性・大阪府・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

金銭が絡む内容は何らかの形でその経緯を記録しておく事。 51歳・男性・兵庫県・相続財産総額3,000万円〜5,000万円未満 |

財産の整理、見える化(13名)

財産の全体を伝えておいてほしかった という声も13名いました。遺産の状態が不明なまま相続が始まると「何をどう分けるか」がそもそも分からず、疑念や不信感も高まりやすくなります。

全ての財産の洗い出し 38歳・男性・千葉県・相続財産総額3,000万円〜5,000万円未満 |

兄弟へ借金しているならせめてメモは残してほしかった 50歳・女性・東京都・相続財産総額500万円未満 |

遺産の全体像を示していてほしかった 59歳・男性・東京都・相続財産総額500万円〜1,000万円未満 |

その他、専門家の利用を望む声も

家族内だけで判断せず、税理士や司法書士などの専門家や、信託などの制度を利用して合理的に処理し、感情的な対立を避けたかったという後悔の声もありました。

専門家の準備 41歳・男性・大阪府・相続財産総額1億円以上 |

プロに任せて欲しかった 64歳・女性・福岡県・相続財産総額1,000万円〜3,000万円未満 |

| 監修者コメント | |

|---|---|

【監修】 FP吉野裕一さん | 生命保険の活用は相続対策にはとても良い方法になりますが、その際、すべての相続人に相続対策の方法や思いを伝えていなかったことで、贔屓(ひいき)をされたと勘違いされるケースもありますので、心理的配慮を含めて相続人への説明を行うことが大切です。 |

\ 生命保険の活用で相続トラブル回避 /

ほけんの窓口で相続対策

無料相談予約へ

相続トラブルを防ぐためには「法的にも感情的にも、もめにくい形」の相続対策を

相続トラブル経験者141名の調査と分析をおこなって見えてきたのは、多くの被相続人(亡くなった人)が何も準備していなかった、もしくは準備が不十分だったということです。

調査結果をふまえて、スマートマネーライフ編集部が考える相続トラブルを防ぐために重要なことは次の2つです。

法的な効力を持つ相続対策・生前対策

- 公正証書遺言の作成

- 受取人を明確に指定できる「生命保険」の活用

- 記録が残る「贈与契約書付きの生前贈与」

- 不動産を分割しやすい形に整備しておく「現金化・代償分割計画」

家族・親族全員が納得するための「話し合い」

- 被相続人の意思を共有する場をつくる

- 事前に丁寧に説明し、相続人の理解を得る

- 感情的な対立が起こる前に、不安や不満を解消しておく

いきなり難しい準備をする必要はありません。まずは家族で話す機会を作ることが大切です。相続対策として生命保険の活用を検討するなら、「ほけんの窓口」などでプロに無料相談するのも一つの方法としておすすめします。

生命保険を活用した相続対策の相談なら

ほけんの窓口がおすすめ

✔ 全国650店舗以上、知名度No.1

✔ 年間相談件数97万件

✔ 相談は何度でも無料

「ほけんの窓口」評判が特に良い店舗

ここでは、良い評判の中でも特段いい評価がついている「ほけんの窓口」の直営店舗を調査しました。具体的には、Google口コミ「★5」もしくは「★4.9」で、口コミ50件以上、都市圏にある17店舗を紹介します。

| 所在地 | 店舗名・予約URL | 評価★/口コミ数 |

|---|---|---|

| 千葉県印西市 | イオン千葉ニュータウン店 | ★4.9 493件 |

| 埼玉県越谷市 | イオンレイクタウンmori店 | ★5 110件 |

| 東京都北区 | ララガーデン赤羽店 | ★5 130件 |

| 東京都世田谷区 | 桜新町店 | ★5 66件 |

| 東京都港区 | 青山通り表参道店 | ★5 89件 |

| 東京都墨田区 | 錦糸町北口店 | ★4.9 306件 |

| 東京都江東区 | カメイドクロック店 | ★5 88件 |

| 東京都練馬区 | 練馬駅前店 | ★4.9 393件 |

| 東京都八王子市 | セレオ八王子店 | ★4.9 353件 |

| 神奈川県川崎市 | 武蔵小杉西口駅前店 | ★5 268件 |

| 愛知県名古屋市 | イオンモール名古屋茶屋店 | ★4.9 223件 |

| 京都市 南区 | イオンモールKYOTO店 | ★5 73件 |

| 大阪府吹田市 | ららぽーとEXPOCITY店 | ★5 113件 |

| 大阪市北区 | リンクスウメダ店 | ★4.9 551件 |

| 大阪市阿倍野区 | あべのand店 | ★4.9 458件 |

| 大阪府堺市 | 鳳店 | ★4.9 363件 |

| 大阪府岸和田市 | 岸和田店 | ★4.9 449件 |