「信用情報がCICから漏洩」を解説 | CICとは?大切な「信用情報」私の生活にどう関係する?

ニュースの概要

2025年4月、私たちの生活に深く関わる衝撃的なニュースが報じられました。

指定信用情報機関である「CIC(シー・アイ・シー)」から、個人の信用情報が第三者によって不正に取得された可能性があるというものです。

「信用情報」(「個人信用情報」略して「個信・コシン」とも)と聞いても、普段の生活で意識する機会はないかもしれません。しかし個人情報はクレジットカードの作成、スマートフォンの分割払い、住宅ローンなど、現代社会における様々な契約の根幹をなす、極めてプライバシー性の高い情報です。

この記事では、CICからの情報漏洩事件がどのようなものだったのかを分かりやすく解説します。そして事件の背景にある「信用情報」とは一体何なのか、私たちの生活にどう関係しているのか、そして専門家が指摘する悪用の危険性や、私たち自身が情報を守るためにできることまで、深く掘り下げていきます。

参考ニュース・資料

- 日本経済新聞│CICから漏洩 開示サービス悪用 - 日本経済新聞

| この記事の執筆者:加藤隆二 そのため審査のポイントからメリット・デメリットまで、カードローンには精通していると自負しています。多数メディアでも執筆(参考) 続きを見る |

「CIC信用情報漏洩」の全貌

まずは、今回の情報漏洩がどのような経緯で発生し、発覚したのかを時系列で整理しながら、その詳細を見ていきましょう。

ポイント① - 何が、どのようにして起こったのか?

この事件は、クレジットカード会社などが共同で設立した信用情報機関「CIC」が提供する、インターネット経由での本人向け情報開示サービスが悪用されたものです。

- 2025年4月・第三者による不正なアクセスについてCICが社内調査を進める中で、第三者が本人になりすまして情報開示請求を行い、不正に信用情報を取得している懸念を感知ました。

世間でフィッシング詐欺が問題視されていたことが、調査のきっかけだったとされています。 - 調査の結果なりすましによる情報漏洩の可能性が高いと判断したCICは、原因となったインターネットによる情報開示サービスの申し込み受付を緊急停止しました。

- CICはウェブサイトで第三者へ信用情報を開示した可能性があることを正式に公表し、この時点で 22人に情報漏洩の可能性があると発表しました。

それと同時に監督官庁である経済産業省や金融庁、個人情報保護委員会へ報告を行いました。 - 続報として新たに14人の被害が判明し、合計36人に漏洩の可能性があると発表されました。

しかもこの14人は、CICがなりすましの懸念を感知してからサービスを停止するまでの間に被害に遭っていたということです。

参考ニュース・資料

ポイント② - 情報が誤って漏れたのではなく「情報が盗まれた」〜犯人の手口・「正面突破」「巧妙ななりすまし」

今回の事件で注目すべきなのは、まず昨今では毎日のように見聞きする「誤って拡散した」「他人に間違って郵送してしまった」などというように、情報を管理する側が誤った取扱で情報をもらしてしまったのではないということです。

つまり今回の事件は不正なアクセスにより、本来ならアクセスを許可されている関係者や情報の当事者である本人以外の第三者によって情報が盗まれたということなのです。

そしてなによりも注目すべきなのは情報を違法に盗み取ったその手口です。

"なりすまし"による「正面突破」で情報を入手

彼らはCICのシステムにサイバー攻撃を仕掛けたわけではなく、正規の手続きを悪用して本人になりすます「正面突破」という手法を取りました。

本来、CICのインターネット開示サービスを利用するには、以下のような複数の段階を経る本人確認が必要です。

犯人は、これらすべての情報を何らかの方法で事前に入手し、あたかも本人であるかのように振る舞って認証を突破したのです。

CIC側も「これだけの情報をそろえた上でのなりすましは想定していなかった」とコメントしており、手口の巧妙さがうかがえます。

CICのインターネット開示サービスを利用するプロセス

※上記は一般的な流れであり、不正アクセス対策後は変更になっている可能性があります。 また、現在、インターネット開示は休止中となっています。 |

CICの対応と今後の課題

事件発覚後、CICはインターネット開示サービスを停止し、代替手段である郵送での開示手続きを強化しました。

具体的には、従来はコピー2点でよかった本人確認書類のうち1点を、住民票や印鑑登録証明書の「原本」が必須となるように変更し、"なりすまし"を困難にしたのです。

サービスの再開は2025年10月9日を予定しており、その際にはマイナンバーカードを活用した、より強固な本人確認方法が導入される予定です。

また同様の事件は、他の信用情報機関でも起きています。

2024年4月には、日本信用情報機構(JICC)でも、偽造された本人確認書類を使ったなりすましによって情報が不正開示される事件が発生していました。

こうした事件が続出するということから、 利用者の利便性と、高度なセキュリティの確保という、二つの要素のバランスを取ることの難しさを浮き彫りにしています。

参考ニュース・資料

漏洩した信用情報の恐怖 - 専門家が警鐘を鳴らす「悪用の手口」とは?

参考記事の中で、情報セキュリティの専門家である明治大学の湯浅墾道教授は、漏洩した情報の悪用について次のようにコメントしています。

このコメントは、単なる個人情報の漏洩とは次元の違う、信用情報漏洩の恐ろしさを的確に示しています。

『借金で首が回らない人に対して犯罪に加担することを勧誘したり、違法な借り換えを勧めたりするなど、標的にしようとした可能性がある。逆に富裕層に目を付けて次の犯罪の標的にする目的もあるかもしれない』

上記専門家のコメントの意図を、 さらに深掘りして解説します。

なぜ「信用情報」が狙われるのか?

「信用情報」は、単なる名前や住所といった情報ではないという点です。

「どこで?」「いくら?」借り入れがあり「毎月きちんと返済しているか?」といった、個人の経済的な状況や信用度を示す生々しいデータだからです。

犯罪者にとって、これほど「価値のある」情報はありません。

彼らはこの情報を利用して、ターゲットの経済状況に合わせた巧妙な罠を仕掛けてくるのです。

悪用ケース1:「経済的に困窮している人」を狙う

湯浅教授が指摘する「借金で首が回らない人」は、まさに犯罪者にとって格好のターゲットです。

信用情報を見れば、複数の金融機関から借り入れがある(多重債務)状態や、返済が遅れている(延滞)事実など、 その人の経済状況が一目瞭然です。

- 「犯罪への加担」の勧誘: 精神的に追い詰められ、正常な判断が難しくなっている人に対し、「簡単に稼げる仕事がある」などと持ちかけ、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」といった犯罪の末端実行役に引き込もうとします。

漏洩した情報から具体的な借金額を示し、「 この仕事を一回やれば借金が返せる」といった悪魔の囁きで勧誘するため、被害者はつい信じてしまいがちです。 - 「違法な借り換え」への誘導: いわゆる「 おまとめローン詐欺」も典型的な手口です。「あなたの借金を一本化して金利を下げます」などと正規の金融機関を装って接触し、実際には法外な金利を要求する闇金業者へ誘導したり、保証金名目でさらに金銭をだまし取ったりします。

借入先の会社名や残債額といった詳細な情報を把握しているため、勧誘の電話やメールは非常に信憑性が高く、 見破ることが困難です。

悪用ケース2:「富裕層」を狙う

一方で、信用情報は 「お金を持っている人」を見つけ出すためにも利用されます。

- 富裕層の特定: クレジットカードを何枚も保有し、利用限度額が高く、一度も延滞がない。あるいは、高額な住宅ローンを組んでいるといった情報は、その人物に安定した高い収入や資産があることの証明になります。

- 高額詐欺のターゲット: このようにして特定された富裕層は、巧妙な投資詐欺や不動産詐欺のターゲットリストに加えられます。資産状況をある程度把握されているため、「あなた様だけの特別な金融商品のご案内です」といった、よりパーソナライズされた説得力のある詐欺のシナリオを組み立てられてしまうのです。

- 強盗などの凶悪犯罪への発展: 最悪の場合、住宅ローンの情報などから住居を特定され、資産家であることを知った上での空き巣や強盗犯罪の標的になる可能性もゼロではありません。

このように、漏洩した信用情報は、ターゲットの経済的な弱みに付け込む犯罪から、資産を狙う犯罪まで、あらゆる悪用の起点となりうる極めて危険な情報なのです。

【考察】専門家の指摘は現実的か?

最後に、参考記事で湯浅教授が指摘するような悪用の可能性は本当にあるのか?という点について考えます。結論から申し上げると、指摘は決して誇張されたものではなく極めて現実的で深刻なリスクであると考えます。

その理由は、大きく2つあります。

情報の「質」が他の個人情報と決定的に違う

信用情報は、言い換えれば借金の記録で有り、たとえば名簿業者から流出した氏名や住所のリストなどとは、情報の持つ意味が全く異なります。

繰り返しになりますが信用情報は経済力や金銭的な弱点を示す非常に機微なデータであり、犯罪者にとってこれほど効率的にターゲットを絞り込める情報はなく悪用される価値が非常に高いと言わざるを得ません。

詐欺グループなどの犯罪者にしてみれば不特定多数へアプローチするよりも、信用情報を使って「多重債務で困っている人」(詐欺の手先として利用するため)や「資産を持っている富裕層」(詐欺のターゲットとして利用するため)をピンポイントで狙う方が、成功率が格段に上がります。

特に詐欺の手先として利用したいなら、漏洩した具体的な借入額や契約状況をちらつかせることで心理的にコントロールし、巧妙な詐欺のシナリオを信じ込ませることも容易になります。

また、今回の漏洩事件が単体で終わらない可能性も考慮すべきです。犯罪者の手には、過去に別のルートで流出した様々な個人情報(電話番号、メールアドレス、家族構成、勤務先など)のリストが存在している可能性があります。

そこに今回のような不正に入手した信用情報を突き合わせれば個人の人物像が詳細にプロファイリングされ、さらに精度の高い詐欺や犯罪のターゲットリストが完成してしまうかも知れないのです。

ローンやカード審査が根底から揺るぐ危険性がある

2つ目は信用情報の信憑性や秘匿性が守られなくなることで、ローンやカード審査が根底から揺るぐ可能性があるという点です。

不正な手段で信用情報が第三者に取得されてしまうなら、そもそも信用情報に重きを置いて審査してきた住宅ローン・カードローンなどのローンや事業性融資、あるいはクレジットカードや携帯電話本体の機種代金分割払いなどのあらゆる「審査」が根底から揺るぐ可能性があります。

信用情報が信頼できないということになれば審査の手法が変わる可能性もあります。

また、利用者も申込方法や必要書類などが変更や追加するなど無関係ではいられないかも知れません。

「信用情報」の基本 - 私たちの生活にどう関わっている?

今回の事件をきっかけに、「信用情報」という言葉を初めて意識した方もいるかもしれません。ここでは、その基本的な仕組みと、私たちの生活との深い関わりについて解説します。

「信用情報」の意味と3つの信用情報機関

信用情報は、本人の同意を得た会員企業(下記の信用情報期間に認められた金融機関・消費者金融・カード会社・信販会社など)が、ルールに基づいて個人情報を取得するのが基本ルールです。

具体的に信用情報とは、クレジットカードや各種ローンの契約内容、支払い状況、借入残高といった、個人の信用を客観的に示す取引事実の記録で、信用情報機関によって収集・管理されています。

日本には以下の3つの主要な信用情報機関があり、それぞれ加盟している金融機関の業態が異なります。

- 3つの主要な信用情報機関

- CIC(株式会社シー・アイ・シー): 今回事件が起きた機関です。主にクレジットカード会社や信販会社などが加盟しています。

- JICC(株式会社日本信用情報機構): 主に消費者金融会社が多く加盟しています。

- KSC(全国銀行個人信用情報センター): 銀行や信用金庫、信用組合などが加盟しています。

参考ニュース・資料

- CIC│CICとは|指定信用情報機関のCIC

- JICC│JICC公式サイト - トップページ

- 全国銀行個人信用情報センター│本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター

「信用情報」には何が記録されている?

信用情報には、例えば以下のような情報が記録されています。

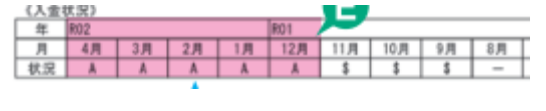

これらのうち特に重要なのが「支払い状況」に関する情報です。

「信用情報」に含まれている内容

|

毎月きちんと期日通りに支払いを続けている良好な記録は「クレジットヒストリー」(「クレヒス」とも)と呼ばれ、個人の信用力を高めるプラスの要素となります。

逆に、支払いの延滞や、債務整理(自己破産など)といった記録は「異動情報」として登録され、信用力を大きく損なうマイナスの要素(いわゆる「ブラックリスト」状態)となります。

信用情報は、いつ、どのように使われるのか?

私たちが以下のような申し込みをすると、金融機関は審査のために信用情報をチェックします。(「信用情報の照会」と表現します。)

- クレジットカードの新規発行・更新

- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの各種ローン契約

- スマートフォンの本体代金の分割払い契約

- 一部の賃貸住宅の保証会社の審査

金融機関やカード会社は、照会した信用情報をもとに、「この人にお金を貸してもきちんと返してくれるか」「支払い能力は十分か」を判断します。

つまり、良好な信用情報がなければ、私たちの生活における様々な契約がスムーズに進まなくなってしまうのです。

自分の情報を守るために - CICの正しい利用方法と自衛策

信用情報は自分自身でコントロールできる部分も多くあります。自分自身での信用情報の利用方法と、日頃からできる自衛策について解説します。

自分の信用情報を確認すべきタイミングとは?

自分の信用情報を調べることを「情報開示」と呼び、本人であれば誰でも行うことができます。

ここまで大事な信用情報は、必要なタイミングにおいて自分自身で確認することも有効です。

住宅ローンなどを申し込む前に

審査に臨む前に、自分の信用情報にネガティブな情報がないか、登録内容に誤りがないかを確認しておくことで、安心して申し込みができます。

クレジットカードやローンの審査に落ちてしまった時に

クレジットカードやカードローンを申し込んだが審査に落ちてしまったということもあり得ます。

その際、審査に落ちた原因を探る手がかりになります。もし身に覚えのない延滞記録などがあれば、何らかのトラブルに巻き込まれている可能性も考えられます。

状況を確認し、適当な対策を取る必要があります。

過去の支払いに不安がある時に

「あの時の支払いは大丈夫だっただろうか」と不安に思うことがあれば、開示して確認することで安心できます。

定期的なセルフチェックとして

自分の知らないところで情報が不正利用されていないか、定期的に(例えば1年に1回など)確認する習慣をつけることも有効な自衛策です。

今回のようなCICの情報漏洩事件が今後もないとは限りません。

日常生活でできる、信用情報を守るための行動

情報漏洩のリスクを低減させるために私たちが日頃から意識できることもあります。

①安易に個人情報を提供しない

不審なメールやサイト、アンケートなどで、むやみにクレジットカード番号や口座番号などの重要な情報を入力しないようにしましょう。

②フィッシング詐欺への警戒

金融機関や公的機関を装ったメールやSMSに記載されたリンクは安易にクリックせず、必ず公式サイトのブックマークなどからアクセスする癖をつけましょう。

③利用明細の定期的な確認

クレジットカードの利用明細は毎月必ず確認し、身に覚えのない請求がないかをチェックしましょう。

④パスワードの厳重な管理

金融機関のオンラインサービスなどで使用するパスワードは、使い回しを避け、推測されにくい複雑なものを設定しましょう。

「CICからの信用情報漏洩事件」から学び、注意すべきこと

今回は、CICからの信用情報漏洩事件をきっかけに、信用情報の重要性とそのリスクについて深く掘り下げてきました。

この事件は、私たちの生活の基盤となっている「信用」というシステムが、常に悪意ある第三者からの脅威に晒されているという事実を改めて突きつけました。

信用情報は、ローンやクレジットカード契約を可能にする便利なツールであると同時に、一度漏洩すれば人生を揺るがしかねない危険な刃にもなり得るのです。

自分の情報を守るためにはデジタルリテラシーを高め、定期的に自分の信用情報をチェックする習慣を持つことも考える必要があります。