連休明けは株価暴落?政治混乱とトランプ関税で...新NISAはやめたほうがいい?始めるにはもう遅い?元銀行員が解説「それでも市場に居続けるべき3つの理由」

高市自民総裁をめぐる政局の混乱や、トランプ関税による米中貿易摩擦の懸念を受け、三連休明けの株価暴落が一部で話題になっています。今年4月以来の大幅下落になるとの声もあり、新NISAで投資を始めたばかりの人、これから始めようとしている人の中には不安を感じている方も多いでしょう。

今後の株価や為替の動き、政局の行方は私たちにコントロールできるものではありません。筆者も元銀行員とはいえ、相場を予想したりタイミングを狙ったりするようなことはできません。それはプロに任せておけばよいと思っています。

ここで伝えたいのは、こうしたニュースに振り回されてしまいがちな投資初心者の方、特に新NISAで投資を始めた方々に、不安な今こそ市場に居続ける覚悟を持ってほしいということです。

高市自民総裁誕生で広がった期待相場

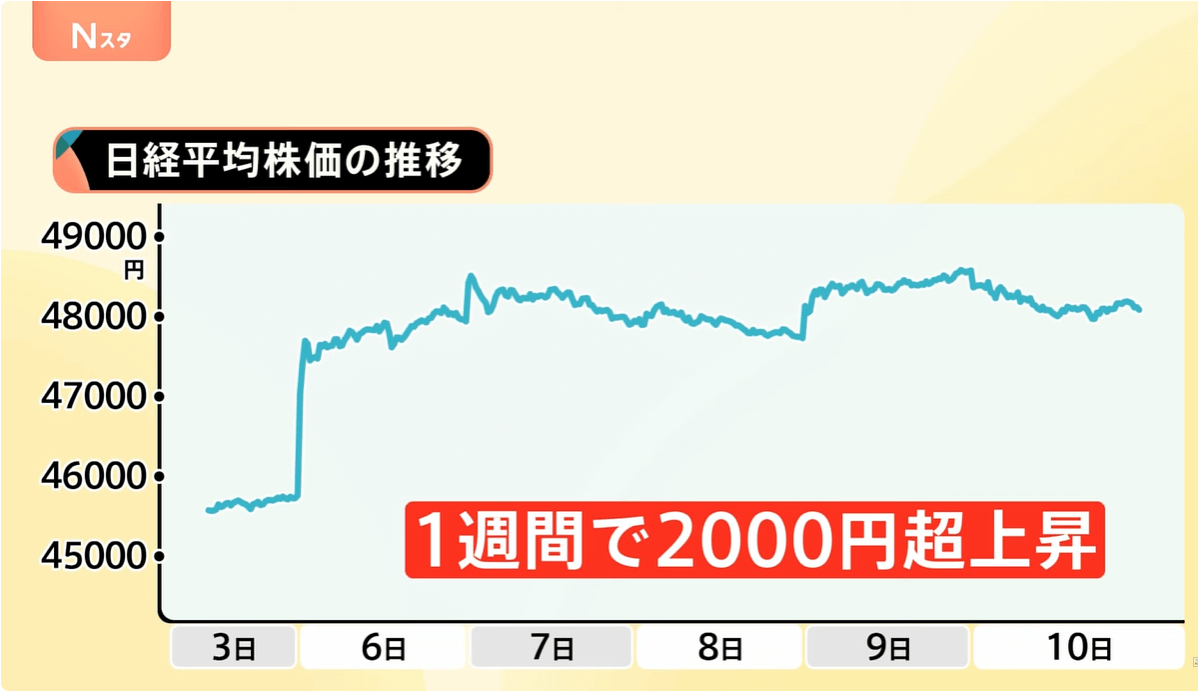

先週の東京株式市場は、日経平均株価が上昇し、円相場も急速に円安方向へ振れる展開となりました。背景にあったのは、自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことです。

引用│TBS NEWS DIG Powered by JNN│株価急落が懸念 公明党の連立離脱や米中貿易摩擦の再燃など

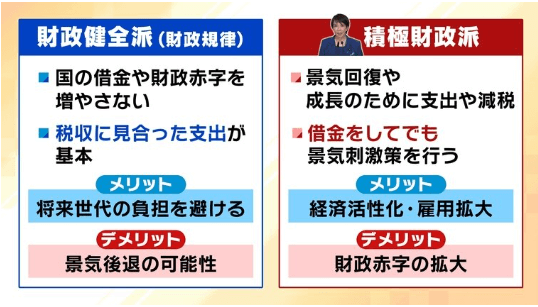

高市氏は「積極財政派」として知られ、減税や公共事業を通じた景気刺激策を打ち出すのではないかという期待が投資家の間で高まりました。いわゆる高市トレードです。

引用:mbsNEWS│高市新総裁の「責任ある積極財政」で暮らしは変わる?

日経平均株価を動かしているのは海外の投資家

この高市トレードに対する期待感を受け、海外投資家が日本株を買い越しました。海外勢の買い越し(※)が話題になるのは、アベノミクス初期(2013年ごろ)以来の強い動きだからです。2013年当時も、金融緩和・財政出動・成長戦略という「三本の矢」への期待から、円安と株高が同時に進みました。つまり市場は、高市政権による第二のアベノミクスの再来「サナエノミクス」を連想したのです。

※海外勢の買い越しとは

- 海外の大口投資家(ファンドや機関投資家)が日本株を大量に買い「日本株を買った量-売った量」がプラスになる状態

- そもそも日本株を大きく動かしているのは海外投資家が中心(6~7割)なので、日経平均株価への影響も大きいと言われる

為替市場では、財政拡大への警戒から円売りが進み、10日には一時1ドル=153円台と約8か月ぶりの円安水準をつけました。

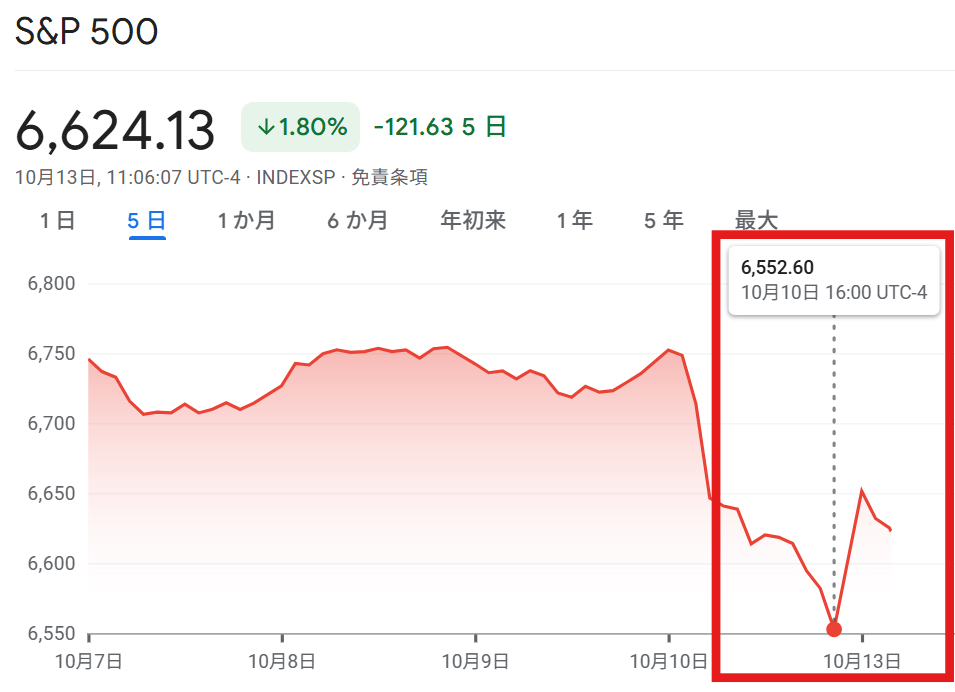

自公連立の解消と「トランプ砲」で一転、先物下落

ところが10日金曜日、公明党が自民党との連立解消を表明し、政局は急展開します。これにより「高市政権が本当に誕生するのか」という不透明感が広がり、市場心理は一気にリスクオフ(※)に傾きました。

※リスクオフとは

- 投資家がリスクの高い資産(株式など)を売り、安全資産(現金・国債・金など)に資金を移す動きのこと

この影響で、日経平均先物は大阪取引所の夜間取引で急落しました。

この「先物」とは、将来の株価指数の値動きを予想して取引する金融商品で、実際の株価よりも一足早く市場心理を反映する「先行指標」と言われます。つまり、三連休明け14日の現物市場(日経平均株価)も大きく下落する可能性を示唆しているという事です。

引用│TBS NEWS DIG Powered by JNN│株価急落が懸念 公明党の連立離脱や米中貿易摩擦の再燃などで…

トランプ関税で米中貿易摩擦の懸念も

さらに、米国ではトランプ大統領がSNSで中国への100%追加関税を表明し、米中貿易摩擦が再燃。これを受け、AI関連や半導体株が売られ、S&P500など米主要株価指数も下落。S米株安が日本市場の投資心理にも冷や水を浴びせています。

テレビやSNSでは「連休明けに大荒れ、株価大暴落」の声が

こうした国内外の政治・経済の不透明感を背景に、新聞記事やXなどSNS上では「連休明けに株価が暴落するのでは?」という投稿が相次いでいます。

【速報】3連休明けの株価がとんでもないことに...😨

日経平均45,180円まで下落

→約4万円台から急落中📉

原因は?

❌公明党連立離脱

❌米中貿易摩擦再燃

❌政治不安

投資してる人は要チェック👀

明日の動き気になりすぎる...🥹

実際にどのような動きになるかはわかりませんが、不安を口にする個人投資家の声が拡散。特に新NISAを通じて投資を始めた初心者層の間では「このまま保有を続けて大丈夫なのか」「一度売却した方がいいのか」といった迷いが広がっていることが予想されます。

株価大暴落したら新NISAは解約?今さら始めない方がいい?

SNSやニュースで「株価が大幅下落するかもしれない」と話題になっているのであれば、新NISAで投資を始めた投資初心者は「今すぐ解約したほうがいいのか」「これから資産運用を始めるのは遅いのか」と悩むことになるのは無理もありません。

しかし、元銀行員の立場からお答えすると、答えは「NO」です。つまり、新NISAでの投資をやめる必要はないですし、今から新NISAを始めるのも遅くありません。

資産運用で投資信託や株を保有すると、マーケットの動きに関心が出るのは自然なことですし、政治の動向を知ることも大切です。

しかし、特に新NISAのつみたて投資枠でインデックス投資をしている人にとっては、政治や国際情勢による株価や為替変動は一時的なノイズに過ぎません。長期的な資産運用の流れから見ると短期的な変動なので、この動きに一喜一憂することは意味がなく、ましてや売買を繰り返すことは逆効果です。

元銀行員が解説「投資が不安な今こそ知っておきたいこと」

不安な局面で、投資初心者はどのようにあるべきか、特に新NISAで投資を始め「つみたて投資枠でインデックス投資を行っている方が押さえておきたいことを中心に解説します。

①市場に居続けることが最も大切

長期のつみたて投資で最も重要なのは、「どんな時も市場に居続け、淡々と買い続けること」です。その仕組みを支えるのが、ドルコスト平均法(※)です。

※ドルコスト平均法とは

- つみたて投資の手法のひとつ。毎年10万円、毎月1万円など、定期的に一定額を購入し、基準価額が高いときには口数(単位)を少なく買い、基準価額が低いときには多くの口数(単位)を買う方法。

- 高い時に少ない口数、安い時に多くの口数を買えるため、長期的に投資成果を大きくすることができる

以下は、つみたて投資におけるドルコスト平均法が効果を発揮する例です。

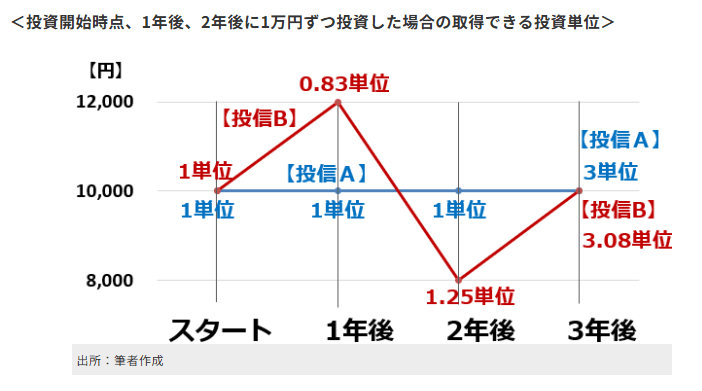

基準価額の値動きのない投信A(青)と、激しく乱高下する投信B(赤)に、毎年1万ずつ投資した場合、3年後の投資価値がどれくらい変化するかをあらわした図です。

基準価額が下落した投信Bの方が将来的に価値が上がる

| スタート | 1年後 | 2年後 | 3年後 | |

|---|---|---|---|---|

| 投信A | 1単位 | 1単位 | 1単位 | 3単位 |

| 投信B | 1単位 | 0.83単位 | 1.25単位 | 3.08単位 |

楽天証券トウシル│日経平均・S&P500にダブル積み立て:株価急落でもあわてない「ドルコスト平均法」が効く

つみたて投資には、下落時ほど口数を稼げる効果があり、価格が上がった時に大きく投資成果を得られる効果があるのです。また余裕資金がある場合は、下落局面を買い増しのチャンス(口数を稼ぐチャンス)と捉えることもできるのです。

②ノイズに惑わされるのは意味がない

日経平均株価の値動きを見て、一般の方が一喜一憂するのは投資においてはあまり意味がありません。政治や国際情勢など、市場を大きく動かす要因にはなりますが、私たち個人単位ではコントロールできません。

実際、株価を大きく動かしているのは海外投資家や機関投資家であり、個人投資家の売買は全体の中では微々たる影響しかありません。SNSやニュースで煽られる短期的な情報に惑わされず、大局を理解して流れをつかむくらいがちょうど良いでしょう。

また新NISAは、中長期的な資産形成を目的とした制度です。老後資金の準備やインフレへの備えなど「なぜ投資を始めたのか」という目的を思い出しましょう。短期的な値動きに動揺してしまうのは、そもそも日常生活資金や、使い道が決まっているお金など、いざという時に必要なお金を投資に回してしまっている可能性も考えられます。

投資をする際に「お金の色分け」が重要といわれるのは、裏を返せば、長期投資では一時的な下落(ときには長期的な低迷)を避けられないからです。だからこそ、冷静に市場に居続ける姿勢(余裕資金での投資)が求められます。

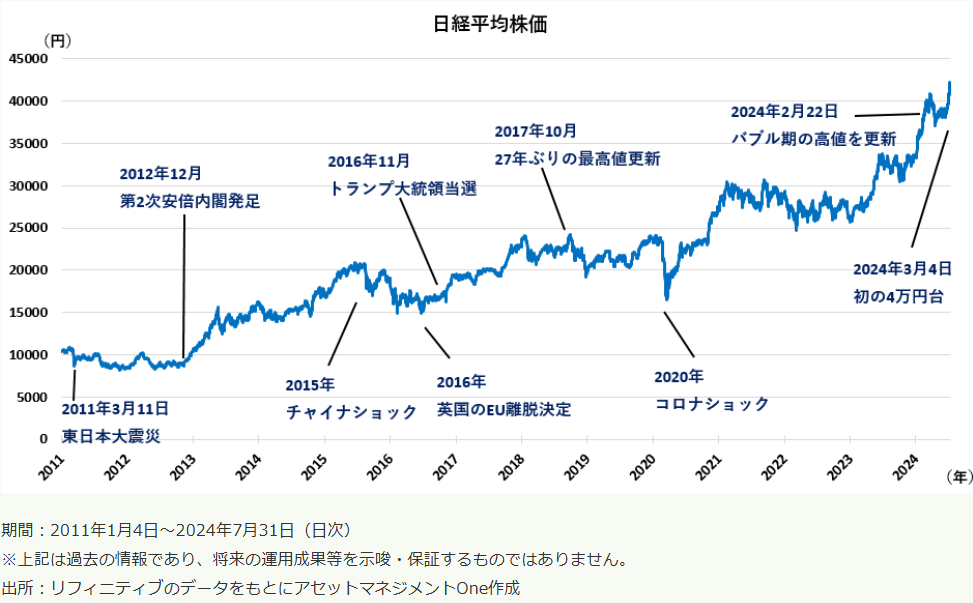

以下は、2011年から2024年までの日経平均株価の推移を表したグラフです。俯瞰的にこの青線グラフを見ると「大暴落」と呼ばれた東日本大震災、コロナショックなどを経ながら、市場が右肩上がりにゆっくり成長し続けてきたことがわかります。 短期的な「大暴落」をぐっとこらえ、淡々と市場に居続けた人こそが、成長の果実を味わうことができているのです。

アセットマネジメントOne│日経平均株価の振り返り…過去70年の歴史をチャート付きで解説

③現金や円預金だけではインフレ負けする

足元の株価が下がったりマーケットが荒れたとしても、私達が将来のために資産運用を行う必要性は変わりません。日本の物価上昇率は約3%(※)と依然高止まりしており、円の現金や預金だけでは、インフレによる資産価値の目減りから資産を守ることはできません。

2025年消費者物価指数(前年同月比)の推移(%)

| 1月 | 3.2 |

| 2月 | 3.0 |

| 3月 | 3.2 |

| 4月 | 3.5 |

| 5月 | 3.7 |

| 6月 | 3.3 |

| 7月 | 3.1 |

| 8月 | 2.7 |

長期的な資産形成や老後資金の準備のためには、物価上昇率以下の金利で預けておくのでは、1年後にはインフレ負けし、数字は変わらずとも資産価値が減ってしまうことを覚悟しておきましょう。

必要ならプロに相談する

とは言っても、多少なりとも投資をしている人にとって誰でもマーケットの下落は不安なものです。特に最近は、ネット証券の取引が増え、SNSやYouTubeを情報源としている方も多いです。便利な反面、さまざまな情報が飛び交い、何が信頼できる情報なのか分からなくなることもあります。

そんなときは、中立的な立場の専門家に対面で話して相談してみることもおすしまします。無料で相談できるファイナンシャルプランナー(FP)サービスも増えてきました。迷いや不安を整理し、あなたに合った投資のスタイルを見つけるきっかけになるかもしれません。